Die Diskussion von Fotografie scheint heute in dem oft beschworenen Gegensatz ,,Analog versus Digital“ gefangen zu sein. Das macht es für junge Künstler*innen nicht einfach. Entweder sie werden in die Kategorie einer Digital-Generation geschoben, deren Ästhetik bereits als wieder überkommen gilt, oder sie werden denen zugeordnet, die im Analogen geblieben sind und damit weiterhin schaffen, was es schon lange gibt. Wie erfrischend ist es daher, in einer Gruppenausstellung im KIT Düsseldorf nachkommenden Fotograf*innen zu begegnen, die zeigen, dass sie dieses Kreisen der Kommentatoren um die Medienform längst hinter sich gelassen haben. Mit einem Schulterzucken bewegen sie sich frei in beiden Formen, nicht aus Ignoranz oder Protest, sonder weil die Diskussion der Grenzen analog-digital für sie nicht von Interesse ist. Was zählt, ist ihre Subjektivität, das Gesehene, das Konstruierte, der Prozess, das Ergebnis. In ,,Von mir aus“ ist es ist das Bild selbst und die Beziehung des Künstlers zu ihm, das im Zentrum der Betrachtung steht.

Unter dem Primat der Überprüfung des Status der Fotografie in der heutigen Gesellschaft haben sich vier junge Künstler*innen, Conrad Müller, Donja Nasseri, Arisa Purkpong und Alexander Romey zusammengefunden, die, alle einen sehr eigenen Bildausdruck besitzend, der Drang zu Herausforderung gängiger fotografischer Klassifizierungen und den damit verbundenen Sehgewohnheiten eint. In der von den Künstler*innen im Dialog konzipierten Ausstellung rückt jeweils die ganz persönliche an das Medium Fotografie gestellte Frage. Dabei experimentieren sie mit Malerei, Skulptur und Video, Schrift und Ton. Gemeinsames Merkmal der künstlerischen Positionen in ,,Von mir aus“ ist eine thematisch-ästhetisch angelegte Zugänglichkeit in den Werken, die den Betrachter durch scheinbar Bekanntes oder Unbekanntes anspricht. Am Anfang jeder Werksgruppe steht ein einladender Entdeckungsmoment, der sich dialogisch zwischen den Positionen weiterentwickelt.

Das Spiel mit dem Eindruck des Bekannten in der Auseinandersetzung Bild – Betrachter beginnt mit dem ersten Künstler der Ausstellung, Alexander Romey. Die von der Decke herabhängende Fotografie einer genoppten, froschgrünen Duschmatte in Form eines Krokodils, die von einem Handtuchheizer herabhängt, hat etwas Komisches. Und doch fühlt man sich nicht ganz in der Fotografie angekommen, denn das comichafte Krokodil erscheint gar nicht wie ein echter Gegenstand, der Badhintergrund zu nah, als wären es unterschiedliche Dimensionen, die gesamte Bildsituation erscheint flächig. In weiteren Arbeiten lässt einen Romey an der unbequemen Grenze stehen, wo man nicht beurteilen kann, wo das Foto aufhört und wo die digitale Bearbeitung übernimmt. Da ist ein Bild von einem schwarzen Flatscreen-Fernseher, die ins Dunkelblau verlaufenden Schwärze des Screens nimmt fast die gesamte Bildfläche ein, in türkises Licht sind der Fuß des Fernsehers und das Board auf dem er steht, getaucht. Im Grunde sehen wir in diesem Bild nichts Neues, doch es wirkt unheimlich, da die Situation fremd ist, man nicht urteilen kann, wo der Fernseher aufgenommen wurde, durch die surreale Bildästhetik kann man nicht einmal sicher sein, ob dies tatsächlich eine Aufnahme eines Fernsehers ist.

Ein anderes Bild Romeys scheint eine Fotografie von einem den Bildraum radikal durchschneidenden schwarzen Gummischlauch zu sein, aus dem eine graue Flüssigkeit, wie Beton oder Farbe, auf einen Untergrund aus Holzspahnplatten strömt und sich dort verteilt. Doch was sehen wir wirklich? Der Bildwinkel wirkt unnatürlich und schafft eine krasse Flächigkeit, in der Oben und Unten nicht erkennbar sind, der Verlauf der Flüssigkeit scheint sich nicht natürlich auf dem Boden auszubreiten, die dem Schlauch entströmende graue Säule statisch. Diese Zweifel hinsichtlich der Beschaffenheit der abgebildeten Situation in Hinblick auf ,,Realität“ sind bewusst angelegt in Romeys Bildern, wenn nicht sogar ihr konstituierendes Prinzip. Denn Romey eignet sich ganz bewusst Material aus unserer Alltagsumgebung an, um mit Rückgriff auf die digitale Fotografie die Beschaffenheit dieser Objekte zu erforschen, diese umzuformen und sie aus den ihnen anhaftenden Sehverhältnissen herauszurücken, bis neue Dimensionen des Sehens entstehen.

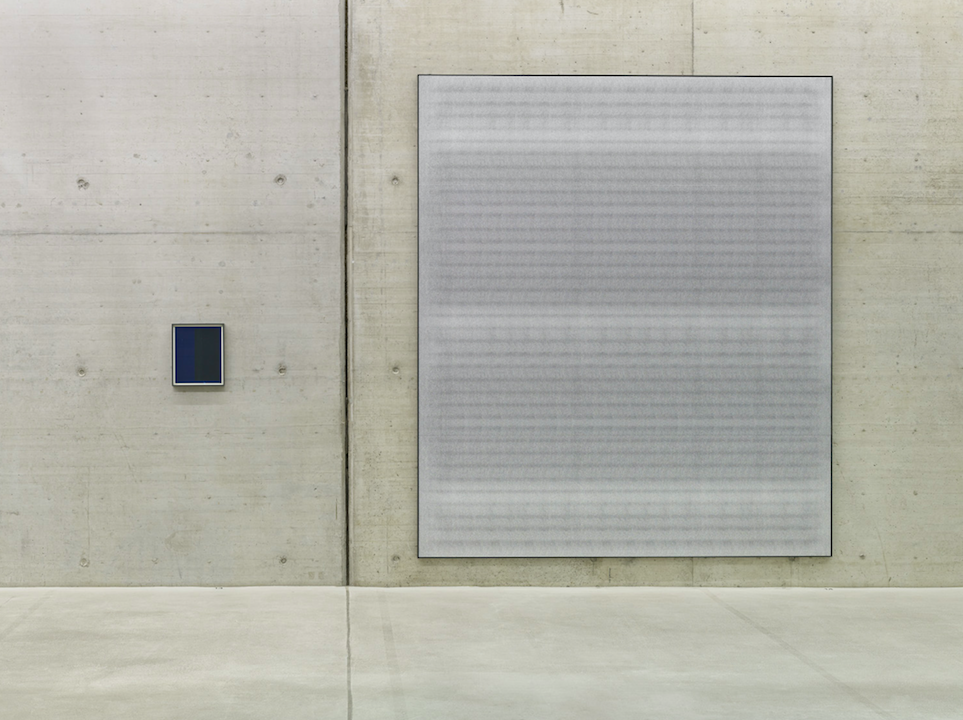

Gegenüber Romeys technologischer Drastik wirken Conrad Müllers Arbeiten zurückhaltender angelegt und bestimmbar. Entweder handelt es sich um abstrakte Bilder, durchzogen von Wellen eines gräulichen Grisselns, oder man begegnet Werken, die in den klassischen Kategorien Porträt, Landschaftsaufnahme und Stilleben angelegt sind. Nun, auf den ersten Blick. Tatsächlich wird in allen Bildern nicht weniger als die Frage nach der Rolle der Fotografie gestellt, ein analytischer Blick auf die Technik aus dem Zusammenschluss Fotograf und Kamera gelenkt. Conrad Müller geht es in seinen Arbeiten um die Uneindeutigkeit des fotografischen Bildes auf verschiedenen Ebenen. Die abstrakten Arbeiten mit den gräulichen, körnigen Linienformationen lassen das Medium Fotografie nicht wiederkennen. Sowohl die nebelhafte, den Kopf schwummrig machende Ästhetik der Millionen Kleinstfragmente als auch die offene Frage nach dem Entstehungsprozess schaffen einen Irritationsmoment. Aufwendige Bearbeitungsprozesse kennzeichnen Müllers fotografische Methode, die sich, allein nur um das basalste fotografische Element, das Licht ins Zentrum zu stellen, komplexer technischer Prozesse bedient, die digitale und analoge Verfahren vereinen. Diese Arbeiten sind auf der Basis alter, fehlerhafter Diafilme entstanden, eine Information, die die Werke noch rätselhafter erscheinen lässt. Ist eine Fotografie, die Nichts abbildet, noch eine Fotografie? Durch die enge Verschränkung aus eigener Methode und resultierendem Bild destabilisiert Müller gängige Überzeugungen davon, was ein fotografisches Bild zu sein hat.

Diesen Ansatz, gängige Konventionen der Fotografie zu hinterleuchten, verfolgen auch drei auf den ersten Blick aufschlüsselbare Fotografien, eine Aufnahme einer jungen Frau im Umfeld ihrer Wohnung, eine Fotografie von einem landschaftlichen Garten und eine stark vergrößerte schwarz-weiß Nahaufnahme von einem Espresso-Glas. Die Fotografie der jungen Frau oszilliert in einem unklaren Raum zwischen Schnappschuss und Porträt. Das liegt zum einen daran, dass das Bild eine starke Körnung aufweist, eigentlich ein Zeichen minderwertiger Qualität, als hätte der Fotograf zu stark rangezoomt. Auch der gewählte Ausschnitt des Interieurs und das in ihm Gezeigte wirkt teils bedeutungstragend, teils beiläufig. Ob hier ein inszenierender Eingriff stattgefunden hat oder es sich um ein reines Zufallsbild handelt, ist so nicht klar. Was das Bild sicher bewirkt, ist das Sichtbarmachen der Kriterien, die automatisch an eine Porträtaufnahme gebunden sind und in unseren Sehgewohnheiten verinnerlicht. Ebenfalls unsicher lässt einen das Bild eines ins Riesenhafte vergrößerten, mit Wasser gefüllten Glases zurück. Das Bild ist in extremer Dunkelheit aufgenommen und von großen schwarzen Flächen durchzogen, die einen dazu verleiten, in die Reflexionen des Glases zu schauen, um seine Umgebung zu entziffern. So fragt man sich, wie ein doch klar erkennbarer Gegenstand, so eine geheimnisvolle, fast bedrohliche Aura entfalten kann, zumal die Fotografie wieder ,,Mängel“ wie Unschärfe aufweist. Welche Effekte sind intendiert? Auf subtile Weise verleitet uns Müller durch bewusst eingebaute Irritationen auf Ebene von Technik und Motiv uns näher mit den Anforderungen auseinandersetzen, die die Fotografie durch nicht hinterfragte Konventionen an ihre Bilder stellt.

Arisa Purkpong verfolgt einen noch radikalen Dekonstruktivismus gegenüber als feststehend empfundener Bildkategorien, indem sie Handyaufnahmen aus ihrem persönlichen Speicher in Papierform materialisiert, chaotisch zur Wandcollage anordnet, überklebt, übermalt, zerreisst und zerknüllt auf dem Boden liegen lässt. Bereits dieser Eindruck lässt einen wundern, warum man ein so simple umsetzbares Vorhaben so verstörend, ja brutal empfindet. Den auf dem Handy klinisch-sauber geordneten, immer als glatte Biografie abrufbarer Datenpakete, auch wenn sie in die Tausende gehen, scheint hier etwas Brutales angetan zu werden. Eine neue, anarchische Systematisierung scheint entstanden zu sein, die die Logik der Bilder aufbricht. Die Motive der auf A4 Papier ausgedruckten Handybilder erscheinen ihrem seichtem Genre gegenüber seltsam, denn es lässt sich kaum etwas darauf identifizieren, anonyme Strandfotos, Bilder von Freunden und urbaner Umgebung mischen sich mit aufgeschnittenen Fischen, Einkaufswagen und Nahaufnahmen von Körperteilen. Das Alles entzieht sich einer positiven Ordnung.

Dieser Schritt ins Verstörende durch die simple, für Jedermann jederzeit umsetzbaren Technik des Ausdrucks ist auch den zwei wandfüllenden, virtuos mit schwarzer Farbe in Teilen übermalten Aufnahmen von Personen ihres persönlichen Umfelds inne. Einmal sieht man eine Gruppe von Personen auf einen Bahnsteig, die vertraut in die Kamera blicken, einmal eine porträthafte Nahaufnahme einer jungen Frau, auch hier ein direkt in die Kamera gerichteter, etwas kecker Blick. Im Grunde sind dies übliche Handyfotos mit typischen Motiven. Doch so gigantisch, in der Größe klassischer Meisterwerke entwickelt und in manischer Geste schwarz bemalt, so dass Umgebung und Personen, also der Bildkontext, teils unkenntlich werden, fragt man sich, was diese Bilder hier eigentlich für eine Funktion haben. Und durch eben diese Frage fühlt man sich verunsichert. Purkpongs Installation ist ein drastisches Gegenmodell zu der allmächtigen digitalen Ordnung, in der diese durch ihre Immaterialität unantastbaren Bilder eingeschlossen sind. Die Künstlerin scheint von einer Art Zerstörungswut getrieben zu werden, die sich gegen diese unser soziales Leben und Denken steuernden digitalen Allmacht richtet. Es ist ein verzweifelter Versuch, der digitalen Bilderflut und der zunehmenden Bedeutungsentleerung von Bildern und den in ihnen festgehalten Momenten habhaft zu werden.

Den Ansatz des Habhaft-werden sich der Materialität entziehender gesellschaftsprägender Systeme entdeckt man auch im Werk der Künstlerin Donja Nasseri wieder. In einer Kombination aus Fotografie, Installation und Sound-Narration versucht die Künstlerin nichts Geringeres als den sozio-kulturellen, oft idealistisch vorbesetzten Komplex ,,Hochzeit“ als heteronormative Eheschließung bildnerisch festzuhalten und für den Betrachter nachvollziehbar zu machen. Diese Untersuchung findet auf der Ebene einer traditionellen afghanischen Hochzeitszeremonie statt. Und da das Gefühlte eine Rolle spielt, ist man zunächst eingeladen, ohne Schuhe einen langen, mit für den orientalischen Kulturkreis klassischen Liedzeilen und Symbolen bedruckten Teppich entlangzuschreiten und sich so, das Hochzeitsnarrativ ,,abgehend“ in die Rolle der Brautleute zu begeben. Als Narrativ auf zweiter Ebene fungieren auch die collagenhaften, in einem komplexen Prozess des Wechsels von digitaler zu analoger Technik entstandenen Bilder aus ausgeschnittenen und gestaffelten Bildmaterial, darunter ein Vintage-Foto eines etwas verloren blickendes Hochzeitspaares. Dunkle, mit Mustern bedruckte Stoffe im Hintergrund und Ausschnitte von Teppichen oder Intarsienmustern, die davor neue Körperkompositionen bilden, strahlen insgesamt eine orientalisch anmutende, elegant-geheimnisvolle Ästhetik aus.

Auf einer weiteren Erzählebene sinniert eine Frauenstimme über verschiedene Aspekte einer Hochzeit, zwischenmenschliche wie materielle. Man begegnet einem durch die poetische Stimme leicht ins Märchenhafte rutschendem Versuch, in der Eheschließung einen persönlichen wie auch universellen Sinn zu finden. ,,He gave me a carpet instead of a ring“ wird erzählt und berichtet, wie dieser im Wert höher als ein Ehering eingestufter Teppich schließlich verkauft wurde. Diese über das Symbol Teppich ausgedrückte Materialistik des Bundes Ehe findet man wieder in den zahlreichen Teppichfragmente beinhaltenden Fotocollagen. Nasseri beschwört hier vom Beispiel eines bestimmten Kulturkreises heraus den Zauber der Ehe, wie wir ihn in der heutigen Gesellschaft eigentlich ablehnen, da an klassische Rollenmodelle und Erwartungen gebunden. Doch diese Haltung gerät durch das wohl bewusst konstruierte, Orientalisch-Exotische der Arbeit in den Hintergrund, unsere Bedenken verschwimmen zusammen mit dem schneidend-tiefen Klang der Zagrouhta, eines traditionellen Instrumentes. Wo auch immer die von der Künstlerin intendierte Erzählung hingeht, ist an dieser Arbeit doch erstaunlich, wie harmonisch sich die Fotografie zusammen mit den anderen Medien in ein einheitliches Konzept einreiht und dabei doch in ihrer Partikularität erscheint.

Am Ende des Besuches der Ausstellung wird eines deutlich: Den Künstlerinnen geht es unter dem Begriff ,,Fotografie“ vor allem um das Bild. Die Auseinandersetzung mit an den Komplex ,,Bild“ geknüpften thematischen, technischen oder gesellschaftlichen Teilbereichen und deren Ausdruck im fotografischen Werk zählt mehr als die Einreihung der eigenen Position in den Diskurs um das Medium. So ist ,,Von mir aus“ als Titel auch zu lesen als die ehrliche und allen Fragestellungen wie auch Kritiken gegenüber offene persönliche Vorstellung der Möglichkeiten, die jede der jungen Künstler*innen für sich allein und in Summe für die Entwicklung der Fotografie sieht. Die hier angelegte Diversität spricht von einer spannenden Zukunft, was mich beruhigt – der Aufstieg einer neunen ,,picture generation“.